寄稿紹介

川尻 要氏 (埼玉県立がんセンター・臨床腫瘍研究所・客員研究員) の寄稿レポート「今日のダイオキシン問題:沖縄の枯れ葉剤・サッカー場問題から」を掲載する。

川尻氏は、筆者が共同代表を務めていた沖縄・生物多様性市民ネットワークのノレッジカフェ 「沖縄市サッカー場から考える:未来世代への責任を果たすために」(2015年11月7日)の講師として来沖した際、高濃度のダイオキシンが検出されたサッカー場を見学し、その空間を「青空の下の異常さ」と驚きをもって描写した(下記に貼り付けた沖縄タイムスの論壇参照)。私たちは、その風景に半ば慣れきっていたことを、ダイオキシンを扱う科学者から知ったのであった。

このレポートは、ダイオキシンの基礎研究から見出された新しい知見が提示されている。その知見は、私たちが持つ、これまでのダイオキシンによる疾患の限られたイメージ(がん、先天性障害)を覆すものである。これは、ダイオキシンの問題は研究の世界でも、終わったものではないということを意味しているだけではなく、新しい知見が、私たちの社会的行動の方向性を変えていくものであることを示している。それは、「影響は少ない」という常套句で問題を矮小化する行政へ、いかなる反論ができうるかという可能性を示すものとなるはずである。専門用語が並ぶ部分は、難しく感じるかもしれないが、科学的知見を持つ専門家と、それを活かす市民の関係を考える上でも示唆となるものであるので、ぜひ読み進めていただきたい。

稿の最後では、化学物質の影響に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンの時代からたどり、私たちが今、どのような世界を生きているかを自覚させられる。そして、社会が創り出す「社会的病気」をとりのぞく必要が語られている。その歴史から私たちが何を学びとれるか、その責任が問われているといえる。

また、最後の章では、沖縄市が、複雑な議論を避け決定過程を説明することなく、サッカー場に戻さずに駐車場と決定した結末についても、批判的な論考が述べられている(下記の記事参照)。

行政はサッカー場を駐車場に利用変更をしたことで、厄介な空間に物理的にフタをして終わりとできたと考えているかもしれない。しかし、私たちがこのように考察を重ね、それを声としていくことが、フタを閉じさせないことを意味する。その可能性も示してもらった寄稿であると思う。

私たちに力となる知を共有していただいた川尻氏に、深く感謝したい。

私たちに力となる知を共有していただいた川尻氏に、深く感謝したい。

The Informed-Public Project

代表 河村 雅美

The Informed-Public Project 寄稿 レポート2017年7月7日

『今日のダイオキシン問題:沖縄の枯れ葉剤・サッカー場問題から』

川尻 要(埼玉県立がんセンター・臨床腫瘍研究所・客員研究員)

はじめに

二年前の冬に私はJ・ミッチェルの著書『追跡・沖縄の枯れ葉剤』((ジョン・ミッチェル(著)、阿部小涼(訳):『追跡・沖縄の枯れ葉剤-埋もれた戦争犯罪を掘り起こす-』、高文研 (2014)))を読みました。それまで「本土」ではあまり報道されていないこともあって、私は「沖縄の枯葉剤問題」について認識していませんでした。それを機会に沖縄・生物多様性市民ネットワークの活動((河村雅美:「米軍の負の遺産の歴史を紡ぐ-「沖縄の枯葉剤」問題から」、『歴史地理教育』、No.847, p58-75, 2016年3月増刊号))を知り、ノッレジカフェでの講演や沖縄タイムスの『論壇』を通して研究者の立場からダイオキシン汚染についての見解を述べさせていただきました。

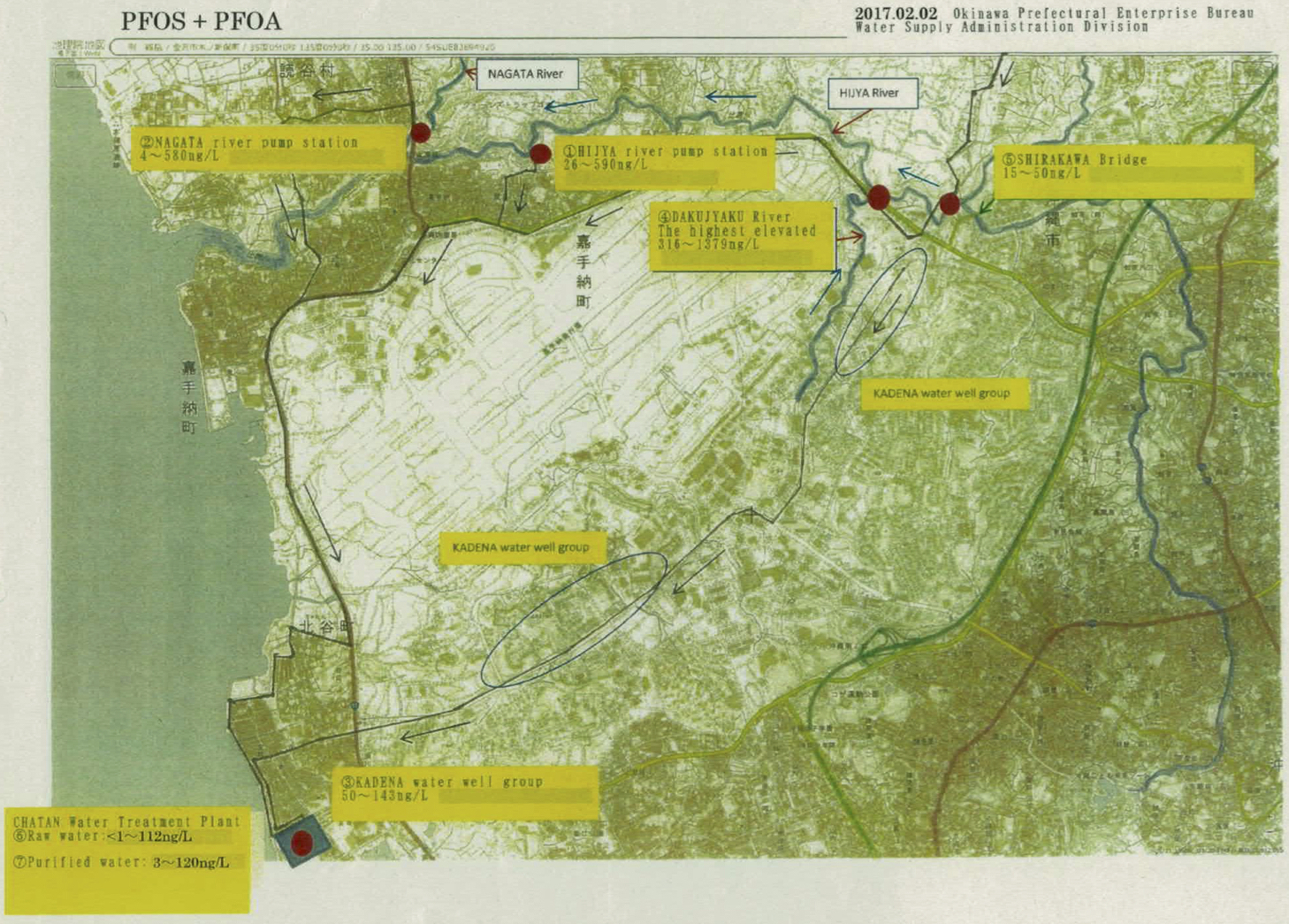

「沖縄」はベトナム戦争時において米軍の最前線基地としての役割を強いられていましたが((石川文洋:『フォト・ストーリー 沖縄の70年』、岩波新書 1543、岩波書店 (2015)))、「沖縄には枯葉剤を持ち込んだ事実はない」とする日米政府によって「枯葉作戦」への関与は否定されたままでした。J. ミッチェルと生物多様性市民ネットワークの活動によって、枯葉剤成分と人類が合成した最強の毒物として知られている2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-パラ-ダイオキシン (以下TCDDと略す) を高濃度に含む腐食したドラム缶が「嘉手納基地」返還跡地である「沖縄市サッカー場」の地中から掘り起こされたことから、日米政府によって「隠蔽されていた事実」が白日の下に晒されることになりました。

「沖縄市サッカー場」からドラム缶が発掘されるほぼ2年前(2011年3月)、巨大地震とそれに伴う大津波により東日本大震災が引き起こされましたが、私たちはその後に発生した福島第1原子力発電所の「メルトダウン」に至る大事故に直面することにもなりました。そこで目撃されたことは「政府・東京電力・科学界・マスメディア」が一体となった意図的な情報隠しと、「国策」としてなされてきた「原発」政策の無責任さでした。私たちは「日米地位協定」と「国策」の下においては、不都合な事実は「権力的に隠蔽される」ことを記憶しておかねばなりません。「表現の自由」に関する国連報告者も「報道の自由度(世界72位)と国民の知る権利促進のための対策が必要」と政府に強く求めています。

私は「原発」事故以降の「この国」では市民の生命や健康の価値がひどく軽んじられるようになった、と感じています。放射性物質とTCDDは性質の全く異なる危険物質ですが、ヒトを含めた生物への影響は非常に類似していることが以前の被曝事故の検証から指摘されています。「原発」事故による低線量放射線や低濃度ダイオキシン類に長期的に被曝することによって生じる毒性の影響は、胎児や小児、および未来世代に現れることが最も懸念されることです((綿貫礼子(編)、吉田由布子、二神淑子、リュドミラ・サアキャン:『放射能汚染が未来世代に及ぼすもの-「科学」を問い、脱原発の思想を紡ぐ』、新評論 (2012)))。成人への「便宜的」な「急性」症状への許容被曝レベルを設定し、「この程度の汚染レベルでは当面の生命・健康に悪影響を与えない」と繰りかえすことによって、本来的には環境中に存在してはいけない危険物の存在を社会に許容させ、未来世代や「慢性」疾患への争点化を意図的に封じ込める国・行政の姿勢は批判せざるを得ません。

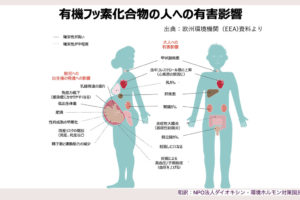

最近の生物学・基礎医学の研究から見出された新たな知見からは、これまでの典型的なダイオキシン類の毒性のほかに、以前では個人的な体質と考えられていた症状や生まれつきの障害、原因不明とされるある種の疾患が「ダイオキシン類によって影響される」ことを示唆する結果が報告されています。行政側が発する「悪影響を与えない」という科学的根拠は示されず、将来的に発症するかもしれない可能性を頭ごなしに否定することに大きな疑問を感じています。特に、ヒトを含めた動物の発生の初期にダイオキシン類に被曝することは生命・健康に取り返しのつかない状況を招きかねないことを認識する必要があり、市民はもとより、政治・行政に携わる人々やその家族、さらにはアメリカ軍人にも総じて降りかかることです。

私は、『今日のダイオキシン問題』((川尻 要:『ダイオキシンと「内・外」環境-その被曝史と科学史-』、九州大学出版会 (2015)))において毒性に関する歴史と最近の科学的情報を提供し、沖縄の皆さんがダイオキシン汚染問題を考えるための一助にしていただければ幸いと思います。また、稿の終わりに「沖縄市サッカー場が駐車場として再活用される」ことについての私の見解を論じました。

1. ダイオキシン類と疾患

1) ダイオキシン類の被曝の歴史

TCDDの毒性がはじめて報告されたのは今から60年前のことですが、世界の人々に毒性の示す強烈なインパクトを与えたのはベトナム戦争時の枯葉作戦 (1962-1971) で健康被害が明らかにされてからです。枯葉剤としては第二次世界大戦時に対植物兵器として開発された農薬2,4-D(2,4-ジクロロフェノキシ酢酸)や2,4,5-T(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸)が主に使用され、オレンジ剤はそれらが等量の割合で混ぜられたものでした。TCDDは特に2,4,5-Tの製造過程で生じる不純物であり、その毒性として発がん促進、催奇形性、生殖異常などが当初から指摘されていました((綿貫礼子、吉田由布子:『未来世代への「戦争」が始まっている-ミナマタ・ベトナム・チェルノブイリ-』、岩波書店(2005)))。

また、1968年には西日本一帯、特に北九州地方で当時のカネミ倉庫が製造・販売した食用油を摂取した1万人を超える人々が、皮膚疾患や「病気のデパート」とも呼ばれたようなさまざまな健康被害を訴えた「カネミ油症」食品公害事件が発生しました。その被害者からは「黒い赤ちゃん」が生まれ、次世代にも健康被害が生じたことから、社会に強い衝撃を与えました。原因として食用油の脱臭のために熱媒体として使用されたPCB(ポリ塩化ビフェニール)から加熱によってダイオキシン類のPCDF (ポリ塩化ジベンゾフラン) が生じ、これらが破損した伝熱管の穴から食用油に混入したことが後に明らかにされました((川名英之:『検証・カネミ油症事件』、緑風出版(2005)))。

1976年にはイタリア ミラノ近郊の農薬工場が爆発し、セベソ地区を中心とした地域に数十キログラムともいわれるTCDDとその類似物質が空中に飛散し、住民と環境を汚染しました。汚染のひどい地域の土壌は表面を削り取られて撤去され、新しい土壌に置き換えられました。すでに事故から40年以上が経過していますが、従来から観察された疾患のほかにTCDDの長期的暴露による生殖異常、発達障害、およびさまざまな慢性疾患への影響が指摘されています((綿貫礼子、吉田由布子:『未来世代への「戦争」が始まっている-ミナマタ・ベトナム・チェルノブイリ-』、岩波書店(2005)))。

2004年には当時のウクライナ大統領であったV. ユフチェンコがTCDDを投与され、その顕著な皮膚疾患 (クロルアクネ) の様相が報道されて世界に驚きをもたらしました。

さらに、我が国ではダイオキシン類の総排出量がゴミ焼却規制の遅れにより’90年代の後半に急増しましたが、その対策法の施行により改善されていることが報告されています。同時に、母乳中のダイオキシン類などの濃度も減少していることから、「ダイオキシン問題は終焉した」というような風潮が見受けられますが、「カネミ油症」食品公害事件は未解決のままです((川名英之:『検証・カネミ油症事件』、緑風出版(2005)))。

2) ダイオキシン類は代謝されず体内に蓄積する

私たちは環境からさまざまな異物の侵入に曝されていますが、生体防御機構という生命を維持するためになくてはならないシステムによって守られています。その一つとして、自然界に存在しない人工産物である低分子化合物からの毒性に対しては、おもに肝臓に存在しているP450と呼ばれるタンパク質を中心とする薬物(異物)代謝酵素系で解毒され、無害化されて体外に排泄されてその毒性から防御されています。

しかしながら、日常生活で一般的に発がん物質と呼ばれるものは代謝されて発がん性を示すように変化し、その不安定な代謝産物ががんに関連する遺伝子群に結合してDNAに変異を生じさせ、それらが蓄積して数十年後にがんとして発症するわけです。他方、TCDDなどのダイオキシン類は非常に安定な化学物質でほとんど代謝を受けず、そのままの状態で体内に蓄積されます。また、ダイオキシン類はそれ単独ではDNAに結合できないことから、発がん物質とは異なったメカニズムで疾患が発症することになります。

2. 今日のダイオキシン研究:最強毒物TCDDとAhR

1) TCDDに結合する受容体(AhR) が存在する

すでに’70年代中ごろの生化学的研究により、TCDDと非常に強く結合するタンパク質が動物細胞内に微量に存在することが明らかにされています。このタンパク質はタバコ煙中に含まれている発がん物質であるベンゾピレン(多環芳香族炭化水素類の一種)なども結合することから、芳香族炭化水素受容体(Aryl hydrocarbon Receptor : 以下AhRと略す)と呼ばれることになりました。

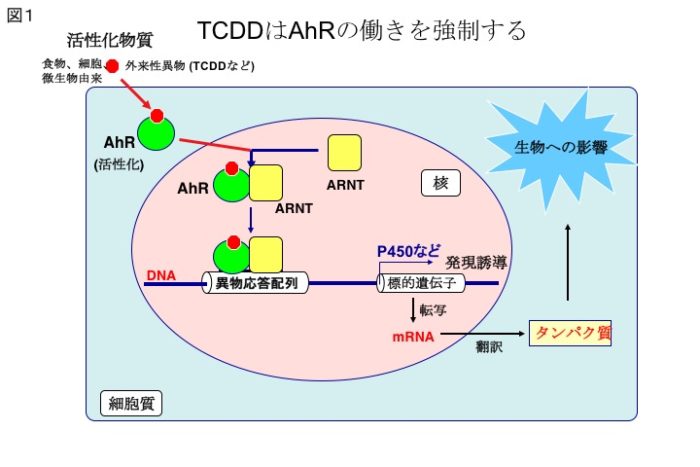

細胞質に取り込まれたTCDDはAhRと強く結合し、核内に移動してAhRと一緒に働くパートナー (ARNTと呼ばれるタンパク質) と共に特有な遺伝子DNA配列(異物応答配列)の領域に結合します。この周辺にはさまざまな因子が集合して複合体を形成し、相互に協力しながら遺伝子の転写を促進してmRNAが誘導され、mRNAは細胞質に移動して特有の機能を示すタンパク質に翻訳されることになります(図1)。

したがって、TCDDに被曝することは「AhRに働き始めろ」とスイッチを強制的に入れる(核内移行の促進)ことになり、このことはAhRの活性化と呼ばれています。尚、AhRの活性化は平時においても「食物、細胞、腸内微生物などに由来する化合物」などによって生じており、生命の維持に重要な遺伝子発現を調節しています。

2) TCDDの毒性はAhRに依存する

分子生物学的な手法によってAhR遺伝子を働かないようにした遺伝子欠損マウスが作製されています。二本の染色体上の片方のAhR遺伝子のみを欠損している(ヘテロ)雌雄マウスを交配させ、妊娠後の固有な時期にTCDDを投与して生まれてくる胎仔へのTCDDの影響が調べられました。その結果、同腹のマウス胎仔のうちで野生型の遺伝子型を二本持つ(ホモ)胎仔はほぼ確実に口蓋裂や水腎症を発症しますが、遺伝子欠損の遺伝子型をホモに持つマウス胎仔では奇形がみられません。

また、ベンゾピレンをマウスの皮膚に塗ると、野生型マウスでは90%以上で皮膚がんを発症しますが、AhR遺伝子欠損マウスでは全く発がんしないことが観察されています。これらの結果から、AhRが細胞内に存在しないとダイオキシンの催奇形性やベンゾピレンでの皮膚がんは発症せず、AhRが毒性発現に直接的に関与していることが明らかにされています。

3) AhR遺伝子は動物進化の初期から保存されている

一方、さまざまな動物での研究から動物の進化とAhR遺伝子との関係が明らかになってきました。AhR遺伝子はショウジョウバエや線虫などはもちろん、イソギンチャク、二枚貝、ウニなどの下等動物のゲノム中にも存在していることが見出されました。これらのことから、AhR遺伝子は6億年以上も昔の、動物が進化した非常に早い初期の時点から存在していたことが強く示唆されています。しかしながら、AhRがTCDDを結合する能力を示すのは魚類の先祖と考えられるヤツメウナギからで、それ以前の動物では結合能が見られません。恐らく、自然界に存在した海産塩化化合物の出現によって、先祖型魚類が進化した時代に(~4.5億年前)これらの化学物質と結合できる性質がAhR遺伝子に獲得されたものと考えられます。

なお、TCDDとベンゾピレンはAhRに結合して共通した薬物代謝能を示すP450分子種を誘導することが知られていますが、このタイプのP450遺伝子(P450遺伝子数はヒトでは57種類)は単一の先祖型P450遺伝子からデボン紀(~4億年前)に分岐したと見られており、その時にはすでにAhRのTCDD結合能が獲得されていたと思われます。

4) AhRは生存に必要な生物機能を持っている

ショウジョウバエなどの無脊椎動物のAhRはTCDDの結合能はありませんが、その発生・形態形成などの重要な働きを持つことが明らかになったことから、ヒトを含めた高等動物のAhRが持っている生物機能についての研究が急速に進展しました。AhR遺伝子が何億年もかけてTCDDの毒性を発現するためにヒトにまで保存されてきたとは考えられないからです。現在までに明らかにされている生物機能として免疫・発生・生殖・細胞の運動などがあり、生存にとり本質的な働きでもあります。この多彩な機能を裏付ける基盤として、AhRとそのパートナーのARNTが結合する異物応答配列はゲノム上に広範に存在しており、それを認識して多くの遺伝子の転写に関与しているからです。

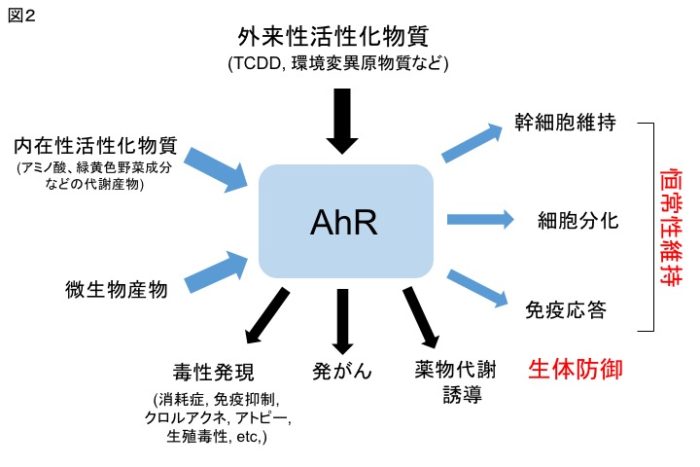

尚、正常な環境下では、AhRの活性化は動物の生命活動に由来するある種の化合物(緑黄色野菜成分やアミノ酸の1種であるトリプトファンの代謝産物、乳酸菌などの腸内細菌が産生する化合物など)と比較的弱く結合してプログラムされた特定の時期に、適切な量の標的とする遺伝子の転写反応を進めていることが考えられます。これに対して、TCDDなどのダイオキシン類はAhRと強く結合して予定外で強力な遺伝子発現を長期的に引き起こし、正常な生命活動の情報ネットワークに干渉・攪乱して異常なシグナルがもたらされ、多くの疾患を引き起こすことが考えられます。まさに「光」と「影」の関係です (図2)。

5) TCDDによる新たな疾患が明らかになりつつある

5) TCDDによる新たな疾患が明らかになりつつある

以前から大気汚染と慢性疾患であるアトピー性皮膚炎との関連性が指摘されていましたが、科学的な根拠は乏しいものでした。しかしながら、大気汚染物質中に含まれるAhR活性化物質によってAhRが活性化され、アトピー性皮膚炎の痒みなどの諸症状が引き起こされる分子メカニズムが最近の研究から明らかにされました。

従って、AhRの環境化学物質センサーとしての性質とその多様な生物機能への働きを考えると、「これまで明らかにされているTCDDの毒性はそのほんの一部にすぎないのではないか?」という素朴な疑問が生じます。実際、AhRの幹細胞制御と免疫への役割が注目されており、それにTCDDが干渉して疾患が起こる可能性が指摘されています。

6) 発生初期のTCDD被曝はその後の成長に影響する

胚性幹細胞 (ES細胞) はすべての組織に分化する多能性と高い増殖能という性質を併せ持つ細胞です。たとえば、心臓を構成する心筋細胞への分化は多くの増殖因子や形態の形成に関与するタンパク質などが特定の時期に働いて正常な心筋細胞(分化7日以降に心筋収縮を示す)になります。しかしながら、マウスES細胞が心筋細胞へ分化する際にTCDDが存在すると、遺伝子発現が乱されて心筋の収縮が阻害されることが示されています。TCDDの影響を分化の各段階で調べたところ、ES細胞の分化開始後0~3日の間に暴露されたときにのみ心筋収縮の阻害が観察されています。その理由として、AhRによる時期特異的な増殖因子の発現誘導がTCDDの存在により抑制されることに起因しており、TCDDと同時に不足した増殖因子を添加することによって心筋収縮の阻害から回復することが示されています。また、発生初期におけるTCDDの暴露によって、マウスの成長後の心機能も影響を受けることが確認されています。

さらに、AhRは心臓の形成に重要な働きをするタンパク質の発現も誘導しており、TCDD暴露でその発現が抑制されて先天性心疾患を示すマウスを誘発するとの報告もされています。セベソの農薬工場爆発事故においても生まれつき心臓に疾患を持つ子供が急増したことが報告されていました。

7) AhRは免疫にも働いている

動物は病原菌やウィルスなどに由来する高分子化合物の毒素に対しては免疫の働きによって防御されています。従来、低分子化合物に対する薬物(異物)の代謝と免疫はそれぞれに働く役者(タンパク質)が異なっていたことから全く別なものと考えられてきました。しかしながら、免疫にもAhRが関与することが示され、AhRは生体防御機構の全般に渡って重要な役割を担う存在であることが明らかになってきました。

免疫は、造血幹細胞からさまざまな種類の白血球に分化した免疫細胞によって営まれます。免疫には生まれつき体に備わった「自然免疫」((審良静男、黒崎智博:『新しい免疫入門-自然免疫から自然炎症まで-』、ブルーバックス B-1896、講談社(2014)))と、生まれた後に病原体との戦いを通して身に着く「獲得免疫」((岸本忠三、中嶋 彰:『現代免疫物語beyond 免疫が挑むがんと難病』、ブルーバックス B-1955、講談社 (2016))) があります。「自然免疫」では病原菌などがマクロファージや好中球と呼ばれる食細胞によって捕食されて生体は防御され、「獲得免疫」は病原体を個別にピンポイントで強力にたたく働きを示し、この両者のシステムは「樹状細胞」と呼ばれる細胞で機能的に繋がれています。すなわち、病原体を食べて活性化した樹状細胞は「未熟」なT細胞(ナイーブT細胞と呼ばれる)に病原体の情報を伝えて(抗原提示)、数種類の働き方の異なる成熟した働きを持つヘルパーT細胞へと分化を促進します。

ヘルパーT細胞は総じて免疫を促進する作用を示しますが、その中でも活性化17型ヘルパーT細胞 (Th17細胞) は感染免疫(細胞外細菌やカビの排除)や炎症反応に働きます。ウィルスや寄生虫などには別のタイプのヘルパーT細胞が働きます。同時に、ナイーブT細胞からは制御性T細胞 (Tレグ細胞) と呼ばれる細胞も分化しますが、この細胞は免疫・炎症作用に抑制的に働きます。

全体として免疫機能のバランスによって恒常性は保たれていますが、免疫が過剰になるとアレルギー、炎症性疾患、自己免疫疾患になり、逆の場合には免疫不全や発がんしやすくなります。尚、固有なヘルパーT細胞やTレグ細胞への分化は、それぞれ異なった性質をもつサイトカインと呼ばれる細胞間で情報を伝え合う物質が存在する環境下で進行します。

8) 環境中の異物は免疫疫能に影響を与える

AhRは「獲得免疫」で重要なナイーブT 細胞の分化に中心的な役割を演じています。特に免疫促進のTh17細胞と、免疫抑制のTレグ細胞への分化はAhRの存在が必要であり、その方向性はさまざまなAhR活性化物質で大きく影響を受けます。TCDDは強力な免疫抑制作用を持つことが知られていますが、それは一連の反応で進行します。TCDDは樹状細胞のAhRと結合して免疫抑制酵素を誘導し、この酵素の働きによってアミノ酸の1種のトリプトファンから生じた産物(キヌレニン)がナイーブT 細胞のAhRと結合してTレグ細胞の分化に重要なマーカーであるタンパク質を誘導するからです。その結果、胸腺縮退などの免疫毒性や、リンパ・血液系のがんが誘発されやすくなることが報告されています。

また、自己免疫疾患の多くは発症機序がよくわかっていないのですが、関節リウマチはTh17細胞の炎症亢進と考えられ、T細胞でのみAhR遺伝子を欠損させたマウスではリウマチが抑制されることが報告されています。さらに多発性硬化症のモデルマウスでは投与したAhR活性化物質の種類により症状が変化し、免疫抑制のTレグ細胞を誘導する化合物では改善、免疫促進のTh17細胞を誘導する物質では悪化することが報告されています。

上の例でも示したように、これまで私たちの体質とも思われていた免疫能も、環境中の異物 (TCDDなど) がAhRに作用して影響を受ける可能性があることは極めて重要なことです。また、これらの免疫応答に働くタンパク質をコードしている遺伝子の多くにAhRが結合する異物応答配列が見られ、Th17細胞では炎症性の、Tレグ細胞では抗炎症性のサイトカインが産生されます。

9) AhRと腸管での免疫機能

腸管は食物を消化・吸収するという働きがあり、食物に紛れ込んだ細菌やウィルスの体内侵入を阻止しなければなりませんし、無害な異物・常在菌に対しては必要以上に反応しないことも重要です。腸管には免疫細胞の50%以上が存在しているといわれており、免疫機能が最も盛んな器官の一つです。これまでに述べてきた免疫細胞のほかにも自然免疫リンパ球様細胞 (ILC3) や上皮内リンパ球細胞 (IEL) が存在し、AhRはリンパ濾胞などの二次リンパ組織の構築や病原菌防御などに働いています。この際、AhRは食餌成分や乳酸菌の産生物を活性化物質として利用し、炎症性サイトカインを産生して病原菌防御の働きを促進しています。AhR遺伝子が欠損したマウスではマウス腸病原菌に対する感受性が著しく高まります。

10) 腸内細菌・AhR活性化物質・免疫細胞の関係

腸内細菌はその多くが嫌気性であり、培養法を含めて研究には多くの困難がありました。近年のDNA塩基配列技術の向上により、直接的な分離と培養をしなくても体にいる微生物種をDNA配列から特定可能になり、「無菌マウス」の体内に単一、または複数種の細菌を群生させて、それぞれの微生物がマウスにどのような影響を与えるかについての知見が得られるようになりました。このような「ノトバイオート・マウス」研究を基礎に、微生物がヒトでいかに働いているかを類推することが可能な時代になってきたわけです。

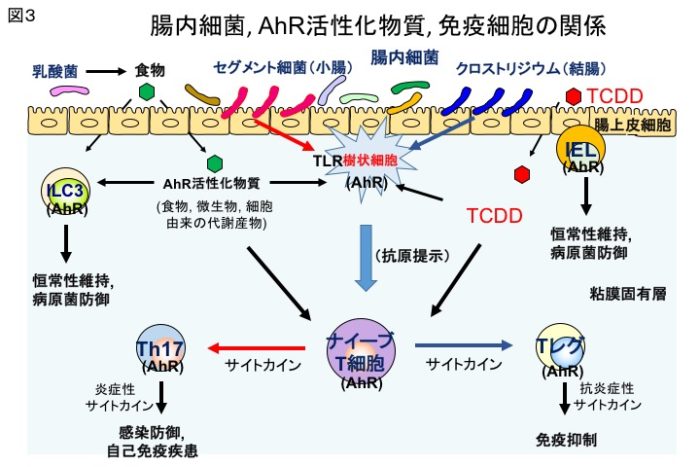

また、マウスでは特定の腸内細菌が腸の固有な領域に生存し、免疫機能に影響を与えていることが明らかになってきました。たとえばある種の常在菌は小腸に好んで生育し、その産生物が樹状細胞に認識されてTh17細胞への分化を促進し、他方、別な菌は結腸側に生存して免疫抑制作用を示すTレグ細胞への分化を促進していることが報告されています。免疫細胞の分化においてはAhRも誘導され、食物中のトリプトファンや緑黄色野菜成分、微生物などに由来する代謝産物がAhR活性化物質として機能し、免疫細胞の分化、病原菌感染防御などのさまざまな働きを支えるサイトカインを産生してそれぞれ免疫促進や抑制に働きます。腸内細菌とAhR活性化物質、および主な免疫細胞との相互関係を図3として示しました。マウスではAhRが宿主・腸内細菌の恒常性維持に中心的な役割を演じていることが示唆されています。

3. 現在生きる世界とは

1)『沈黙の春』と「抗生物質の冬」の同時進行

カーソンが『沈黙の春』((Carson R. “Silent Spring”, Houghton Mifflin, USA (1962) レイチェル・カーソン (著)、青樹簗一 (訳):『沈黙の春』、新潮社(1974)))を著わし、「第二次世界大戦後のDDTなどの農薬類を中心とした人工化学物質の大量拡散は生態系の破壊と最終的にはヒトへの影響をもたらす」と世界に問題提起を発してからすでに50年以上が経過しています。その警告が現実化した最悪なものとして「枯葉作戦」があり、TCDDの毒性がクローズアップされることにもなりました。また、第二次世界大戦の勃発とともに殺菌効果を有する薬剤の開発は兵士を救うための喫緊の課題となり、ペニシリン産生カビ大量培養法の開発につながりました。これを契機としてさまざまな抗生物質の開発が進められ、今日までの現代医療の大きな進歩の基盤ともなりました。しかしながら、米国国立衛生研究所を中心とした2008年から8年間に及んだヒトマイクロバイオーム・プロジェクトの研究成果から、抗生物質が多くの医療現場で「念のため」と予防的に過剰使用されてきたことによる深刻な副作用が指摘されることになりました((The Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature, 486, 207-214 (2012)))。

微生物学者であるM. ブレイザーは「過剰な抗生物質の使用で耐性菌の出現・拡散と共に、私たちと共生してきた体内微生物の多様性が喪失して私たち自身の代謝や免疫、認識に影響を与え、同時に微生物叢自体の発達に影響を与える」と指摘し、そのような状況を「抗生物質の冬」と呼んでいます((マーティン・J・ブレイザー (著)、山本太郎 (訳):『失われてゆく、我々の内なる細菌』、みすず書房 (2015)))。また、科学ジャーナリストのA. コリンも「20世紀後半から先進国で急増している肥満、過敏性腸症候群、糖尿病、アレルギー、自己免疫疾患、自閉症などの病気はヒト体内に存在している微生物の生態系の様相が以前とは変わってしまったことに起因し、おもに免疫系の過剰反応と腸疾患としてあらわれている」と警告しています((アランナ・コリン (著)、矢野真千子 (訳):『あなたの体は9割が細菌-微生物の生態系がくずれはじめた-』、河出書房新社 (2016)))。

農産物の生産性向上や感染症防御のために開発された農薬や抗生物質の過剰使用によって、ヒトを取り巻く生態系と内なる生態系(体内微生物)の多様性が同時進行的に破壊されつつあるという危機に対し、私たちは社会的・個人的に適切な対応を具体化することが求められています。抗生物質の重要性は現代医療の中核的な位置を占めており、その厳密な使用による削減と家畜への成長促進目的での使用禁止が求められ、これらはスウェーデンや欧州連合ではすでに実現していることです。

2)「社会的病気」の原因はできる限り取り除くことが必要である

私たちの社会では半世紀前に比べて科学・技術が発展し、医療水準も向上して昔では確実に死に直面するような疾患からも命が救われるようになりました。しかしながら他方では、以前では見られなかった新たな「社会的病気」を作り出してきたことも事実です。たとえば、IT社会の過剰なストレスによるうつ病などの精神的「病」、化学物質による過敏症などです。これらは極めて個人的疾患として扱われる傾向があり、時として無視されがちです。また、「国・産業界・科学界」が一体化して「国策」として実行された政策から誘導された「社会的病気」もあります。その代表例として「原発」事故による放射能被曝があります。「福島」原発事故において最も優先的になされるべきことは被害者救済ですが、事故の原因を究明し、その責任を明確化し、「国策」を変更させることが重要であることは言うまでもありません。「この国」が壊滅する恐れさえあった「人災」を引き起こしたにも関わらず「国策」を推し進めた加害者の誰ひとりとして責任を追及されないのは「国家犯罪」とも云え、世論に反してひたすら再稼働に邁進する「政府・行政・電力会社・科学界」は「社会正義欠損症」という「社会的病気」が重症化しているのではないでしょうか。これ以上の「核のゴミ」を増やし続けることは絶対に避けねばなりませんし、「未来世代に負の遺産を押し付けるのか」という問いを発し続けることが大切です。

また、「沖縄」の「枯葉剤問題」は、日米安保体制のもとでの「情報の隠蔽」が解決の大きな障害となっています。「枯葉剤」の貯蔵・使用・廃棄された場所は「沖縄市サッカー場」のほかにも確認、指摘されており((河村雅美:Report 002「“複合投棄”という跡地の現実:沖縄市サッカー場、北谷上勢頭住宅地、読谷村整備農地」、https://ipp.okinawa/))、さらなる「情報公開」を闘いとることが期待され、同時に、ダイオキシンの毒性についての知識も広く共有されることが重要です。

3)「沖縄市サッカー場の駐車場活用」をどう考えるか?

「市は沖縄防衛局がドラム缶などを県外に搬出したことや、土壌・地下水の汚染レベルも環境基準値の範囲内だったことから、汚染物質は除去されたと判断した。今後、サッカー場は駐車場として活用される」という沖縄市の新聞発表を目にしたとき((『琉球新報』2017年5月24日付;『沖縄タイムス』2017年5月26日付))、私は「日本の公害」の原点と称される足尾銅山鉱毒事件を思い出しました。栃木県・群馬県境を流れる渡良瀬川上流にあった足尾銅山では、明治時代中期ごろから古河市兵衛 [現:古河機械金属(株)] の経営のもとで生産第一主義を掲げて開発を最優先させた結果、銅精錬による亜硫酸ガスの発生と伐採のために銅山周辺の山林を荒廃させて渡良瀬川の洪水を多発させました。併せて、鉱毒を含む廃棄物を同河川に大量に投棄したことから、川魚の大量死や下流域での農作物の甚大なる被害をもたらして農民の生活を困窮させ、健康被害も顕在化するに及んで多くの農民を鉱毒反対運動に立ち上がらせることになりました。この運動は地元の衆議院議員田中正造が中心となり、議会活動や明治天皇直訴などによって鉱毒反対・操業停止を世論に訴え続け、明治時代では最大ともいえる社会問題となりました。しかしながら、当時の明治政府はあらゆる局面で日露戦争に向けて国民的な動員をはかっていた時期でもあり、鉱毒反対運動の弾圧と洪水対策という一石二鳥の効果を狙って土地収用法を適用し、栃木県と謀って最も激甚な鉱毒と洪水被害に晒されていた谷中村を強制破壊・遊水池化して農民もろとも圧殺しました ((荒畑寒村:『谷中村滅亡史』、岩波文庫(1999)))。旧谷中村は、明治政府の「失政の遺跡」ともいうべき鉱毒沈澱池として現在にいたっています。

また、大洪水と鉱毒被害はその後も繰り返されており((東海林吉郎・菅井益郎:『新版 通史・足尾鉱毒事件1877~1984』、世織書房(2014)))、記憶に新しい3.11の大地震でも「鉱毒を含む鉱滓や廃石が源五郎堆積場から崩壊して渡良瀬川に流出し、川水からは環境基準値の約2倍の鉛が検出されて地域住民の生活を脅かした」との報道がなされています((『朝日新聞』2011年3月13日付(栃木版)))。これらの事実を踏まえて、「足尾の鉱毒被害は現在に至っても実質的には何一つとして解決を見ていない。それはあたかも終わったかのように見なされているだけであり、忘れたころに繰り返される」と佐藤・田口は論じています((佐藤嘉幸・田口卓臣:『脱原発の哲学』、人文書院 p263-313, (2016)))。

私は「沖縄市サッカー場」がどのようなプロセスで急遽、駐車場に用途変更になったかを知るすべがありませんが、記事を読む限り地元の市民にもその真相は説明されていないようです。なぜ、汚染物質が安全と見なされている「環境基準値内」に除去されたにも関わらず、サッカー場を一方的に駐車場に変更するのでしょうか?本当は、使用できないほど危険性があるということでしょうか?あるいは、日米政府にとり存在しないはずの「負の遺産」が埋まっていた「沖縄市サッカー場」を「市民の記憶から抹殺」したかったのでしょうか?「面倒な事案であるから一応の調査・処理をしてアスファルトで固めて終りにしよう」という沖縄防衛局と沖縄市との裏相談を想定することはできますが、行政側にはこのような結論に至った事実経過を市民・関係者に説明する責任が求められます。

私は今回の処置はその本質において、たとえ規模や被害の実態などにおいての大きな違いはあるにしても、明治政府が谷中村を強制的に廃村・遊水池化したことに匹敵する行為であると考えざるを得ません。「大日本帝国憲法」のもとで「富国強兵」・「殖産興業」政策を進め、国家・行政・古河資本が一体化した足尾銅山による鉱毒事件・洪水被害では多くの農民の生活を困窮させて健康被害をもたらしたにも拘らず弾圧で答えた明治政府と、東アジアの安全保障問題では異常なほど危機感をあおりながら「憲法改正」を主張し、辺野古や高江では市民の弾圧下で米軍基地の再編強化に突き進み、日米地位協定のもとで米軍基地跡の「負の遺産」を隠蔽し続け、露見するや現場をアスファルトで埋めつくして「何もなかった」ことを演出する安倍政権の姿勢は同類にも映り、「戦後民主主義」を感じさせる匂いもしないと思うのは決して私だけではないでしょう。